全球生物多样性正以“人类历史上前所未有的速度”丧失(WWF,2020)。《2024年地球生命力报告》中发布的最新地球生命力指数表明,全球自然生态系统仍在不断恶化,生态系统韧性持续降低,威胁生态系统的正常运行;在过去50年间,受监测的野生动物种群平均规模缩减了73%(WWF,2024)。

这种危机不仅动摇了生态安全根基,更通过农业减产、林业退化、旅游资源枯竭等渠道,对全球金融系统构成系统性威胁——生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台指出,全球每年因生物多样性问题导致巨大的经济损失,农业、林业、旅游业等自然依赖型行业首当其冲(IPBES,2019)。

面对生物多样性加速丧失的严峻挑战,各国政府与国际组织已展开积极行动:从《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》确立“到2030年保护30%陆地与海洋”的目标,到中国建立数十个国家公园、欧盟启动“自然修复计划”,全球范围内保护区网络建设、生态补偿政策试点及跨境保护协议签署等传统手段持续推进。

然而,据世界自然基金会和保尔森基金会等机构测算,面对实现联合国《生物多样性公约》目标,全球每年资金缺口达数千亿美元,且传统财政投入的局限性与生态保护的长期化、市场化需求形成鲜明矛盾。

在此背景下,生物多样性金融作为突破资金瓶颈的关键创新,通过构建“政府引导、市场运作、社会参与”的多元机制,为破解“保护资金困局”提供了新的解决方案。令人振奋的是,生态系统服务付费(PES)模式在热带安第斯地区等生物多样性热点区域的实践,证明其能成为推动生物多样性金融落地的重要载体,实现经济与生态的协同增效。

国际生物多样性金融的实践探索

生物多样性金融的兴起,本质上是人类面对生态危机加剧与经济转型压力的理论回应与制度创新。20世纪中后期,全球生物多样性丧失速率突破自然承载阈值,其核心矛盾在于生态系统服务的公共产品属性与保护成本的私人化之间的冲突——基于庇古税理论的传统政府补贴模式,难以有效解决生态保护的外部性问题,而科斯定理倡导的市场化机制为破解这一困局提供了理论路径。

生物多样性金融的演进,正是从“政府主导供给”向“市场发现价值”的理论实践跃迁,其发展历程可归纳为三个具有理论突破意义的阶段:1992年联合国《生物多样性公约》的签署,标志着保护行动进入“政策协同”时代,其确立的“保护资金应来自多元化渠道”原则,催生了政府主导的生态补偿机制;随着2005年《京都议定书》构建的碳市场正式运行,生物多样性保护进入“金融工具创新”时期。

厄瓜多尔2008年发行全球首只自然绩效债券(nature performance bond),将债券收益与黑犀牛种群恢复挂钩,世界银行2012年推出生物多样性信贷(biodiversity credit),通过量化生态保护成效吸引私人资本。这一阶段的核心特征是通过金融工程将生态要素转化为可交易的产品,但尚未形成“保护行为—支付条件—效果监测”;2022年《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》的通过,标志着生物多样性金融进入“系统性建构”时代,其中以生态系统服务付费(PES)模式成效最为显著,该模式通过将保护行为转化为可量化的交易标的(如森林覆盖率、水质指标等)构建了“条件性支付—社区参与—多元融资”的完整机制,成功破解了“保护效果不可测、资金使用不可控”的难题。

PES模式的核心内涵与运行机制

生态系统服务付费(PES)模式以“条件性契约”为核心,依赖交易结构、多元协同和激励机制三大运行机制(Wunder, 2008)。PES是明确生态服务供需关系的市场化交易机制,核心特征是“条件性契约”,即服务购买者(如政府、企业)向提供者(农户、社区)支付资金或实物,以换取后者对特定生态保护行为的承诺与执行。

这一模式打破了传统保护“单向投入”的逻辑,建立起“保护行为—服务产出—经济回报”的闭环:在热带安第斯地区,72%的项目选择以实物转移(如蜂箱、灌溉设备)而非现金支付(仅6%),这种设计既降低了资金滥用风险,又通过提供生产资料直接服务于社区生计转型,实现保护目标与发展需求的共生(Muradian et al., 2010)。

PES的运行依赖三大关键机制:一是清晰的交易结构,包括服务量化标准(如森林覆盖率、水质指标)、支付周期与监测机制。热带安第斯项目平均将 13% 的预算用于卫星遥感与社区巡查相结合的监测体系,确保保护行为可量化、可验证(Bauchet et al., 2020)。

二是多元参与主体协同,成功项目构建“政府引导—企业购买—NGO执行—社区参与”的网络,如Watershared项目通过地方政府背书、用水户协会付费、社区自主管理,将合规率提升至 95%,形成“成本共担、效益共享”的治理结构。

三是灵活的激励机制,既包括直接经济补偿,更强调社会资本积累,例如,通过社区大会公开资金使用、将保护绩效与基础设施建设挂钩,强化参与者的认同感与持续行动力(Grillos, 2017)。“市场化工具+社会嵌入”的设计使 PES 超越了单纯的资金转移,成为融合新制度经济学产权界定、行为经济学激励相容理论的制度创新,通过条件性契约将生态保护的私人收益与社会生态效益绑定,为破解生物多样性保护的“投入—产出”困境提供了兼具理论深度与实践价值的解决方案。

热带安第斯地区PES模式的实践经验

热带安第斯地区作为全球生物多样性热点区域,其生态系统服务付费实践通过深度本土化调整,形成了以社区为核心、实物激励与生态保护共生的独特运行模式。

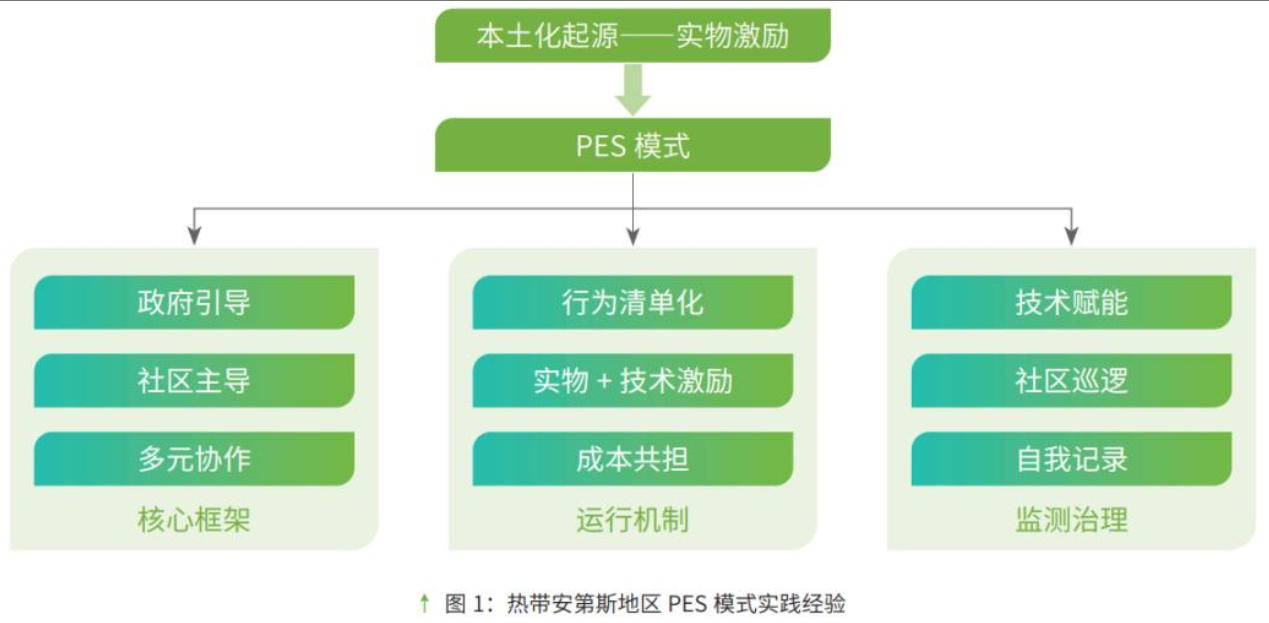

热带安第斯地区的PES实践起源于20世纪90年代,在联合国《生物多样性公约》框架下,当地并未直接移植国际流行的现金交易模式,而是从山区农牧民世代依赖自然资源的生存智慧中汲取灵感,探索“保护行为与生计改善深度绑定”的本土化路径。早期项目以社区为核心,尝试将蜂箱、果树苗等生产资料作为生态保护的补偿载体,这种“实物激励”的雏形在2000年后经国际组织介入与本土制度磨合,逐渐形成“政府引导、社区主导、多元协作”的治理框架——通过制度设计让生态保护成为社区发展的内在需求,而非简单的资金流动,为全球生物多样性金融提供了实践范本。

在实施机制上,该地区项目以“生态保护不衰退、社区生活有提升”为双重目标,构建了行为清单化、激励本土化的独特模式。

一方面,生态保护义务被转为具体可操作的行动指南。例如,玻利维亚Watershared项目要求农户在水源地周边 2 公里内禁止使用化肥、雨季禁止放牧,以此换取节水灌溉设备和有机种植技术培训,这种“保护行为清单”让成效可直观感知——项目区河流泥沙含量下降、鸟类种群数量回升,生态改善效果显著。

另一方面,区别于现金补贴的“实物+技术”组合成为核心激励手段:70%以上项目向农户提供蜂箱、耐寒果树苗、生态肥料等生产资料,配套养殖种植技术指导。厄瓜多尔高海拔牧场项目通过发放改良牧草种子和畜棚建材,帮助牧民从过度放牧转向生态养殖,让社区在保护中提升了生产能力,参与意愿显著增强。

在监测与治理层面,热带安第斯地区展现了“技术赋能与本土智慧融合”的弹性机制。政府通过卫星遥感监测森林覆盖等宏观趋势,NGO提供水质土壤检测等技术支持,而社区生态巡逻队负责日常实地核查——秘鲁某流域项目培训牧民使用手机APP记录放牧轨迹,数据实时同步至监测平台,既降低了纯技术监测的成本,又让社区成为保护行动的“主角”而非“被动接受者”。

这种“双重目标导向、实物激励驱动、多元主体协同”的模式,通过将生态保护与社区发展深度绑定,证明了PES模式的有效性源于对地方社会——生态系统的适应性改造,为生物多样性金融提供了兼顾保护成效与本土接受度的实践范本(图1)。

以PES模式推进生物多样性金融的中国本土化路径

我国运用PES模式推进生物多样性金融,本质上是一种将新制度经济学的“外部性内部化”理论与行为经济学的“激励相容”原则相结合的制度创新,其核心在于通过市场化机制构建“保护行为—经济回报”的条件性契约。

首先,需突破传统行政补偿的单向投入逻辑,建立三层适配机制:一是通过法律明确生态服务供需双方的权责关系,将森林碳汇、水源涵养等保护行为转化为可量化的交易标的,形成“保护成效可验证、支付条件可执行”的契约基础;二是设计多元化激励工具,借鉴热带安第斯地区“实物转移与生计转型结合”的实践逻辑,将生产资料支持、技术培训、生态信用积分等与保护行为挂钩,使参与者在履行保护义务的同时获得可持续的发展能力提升;三是构建风险共担机制,引入委托代理理论划分政府(政策引导与基础资金保障)、企业(生态服务购买与社会责任投入)、社区(保护执行与自主管理)的权责边界,形成“政府引导—市场运作—社会参与”的协同治理框架。

其次,PES模式的落地依赖于技术赋能与标准体系的支撑。通过整合卫星遥感、物联网监测与社区巡查等手段,建立覆盖生态系统服务全链条的量化评估体系,将监测成本控制在合理区间,确保保护成效可测量、可报告、可核查。

同时,明确生物多样性价值核算方法、交易规则与争议解决机制,推动区域间生态信用的互认与市场化流转。这种理论化建构既保留了PES模式“条件性、市场化、多元参与”的核心特征,又适配中国生态文明制度体系的顶层设计,通过将复杂系统理论中的多主体协同思想融入治理结构,为破解生物多样性保护的“投入—产出”困境提供了兼具学理深度与实践价值的解决方案——其本质是通过制度创新将生态保护的公共产品属性转化为可交易的市场要素,实现“保护行为的私人收益与社会生态效益的内在统一”,最终推动生物多样性金融从理论构想转化为具有中国特色的制度实践。

最后,PES模式的落地可通过引入公私合营(PPP)模式,鼓励市场主体积极参与投入。在政府通过政策引导建立生物多样性金融交易平台、明确生态服务交易规则之后,企业可通过认购“生物多样性金融保护股权”获取项目碳汇收益权,或与社区签订长期合约,按实际收益规模支付生态服务费。同时,政府通过税收优惠、生态补偿基金等方式分担企业投入风险,将保护成效与企业税收减免、社区发展基金等挂钩,强化参与方动力,吸引社会资本,破解传统财政投入的局限性,弥补生物多样性保护的资金缺口。

结 语

全球生物多样性丧失危机加剧,传统保护模式面临资金与机制双重瓶颈,生物多样性金融成为破解困局的核心引擎。热带安第斯地区以生态系统服务付费(PES)模式为载体,通过“政府引导、社区主导、企业参与”的治理网络与“卫星监测+本土巡查”的技术体系,实现生态保护与社区发展的共生共赢,为生物多样性金融落地提供了本土化适配的全球范本。

我国应以生态文明制度为根基,深度汲取国际经验,构建“制度保障、激励创新、市场协同”的生物多样性金融发展框架:以法治明晰生态服务权责边界,以多元化激励链接保护行为与生计转型,以公私合营(PPP)模式激活社会资本投入动能,以技术标准体系赋能生态价值市场化流转。通过这一系统性创新,推动生物多样性保护从行政主导的传统治理模式向“政府统筹、市场运作、社会协同”的现代化治理范式跨越,以大国治理智慧为全球生态治理贡献生物多样性金融的中国方案,在守护地球生命共同体的进程中体现生态文明的时代价值。

作者|邹永华 应俊鹏 浙江大学公共管理学院

编辑丨杜娟

来源丨《可持续发展经济导刊》2025年6月刊

原文标题丨《以生态系统服务付费(PES)模式推动生物多样性金融落地——国际实践与本土启示》

返回顶部

返回顶部