三江源国家公园 图片来源:三江源国家公园管理局

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是地球生物共同体的血脉和根基。目前,全球正面临生物多样性加速丧失的严峻挑战,加强生物多样性保护,实现人与自然和谐共生已成为全球共识。

建立自然保护地体系作为保护生物多样性最重要的方式,日益受到国际社会的高度重视。2022年12月,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议通过的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”(以下简称“昆蒙框架”),提出到2030年至少有效保护30%的陆地、内陆水域、沿海和海洋区域的行动目标(以下简称3030目标)。

我国是全球生物多样性治理的倡导者和引领者。近年来,我国陆续印发了《中国的生物多样性保护》《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》等重要文件,指导我国生物多样性保护工作取得积极成效。2024年1月,生态环境部更新发布《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030年)》(以下简称NBSAP),其中“优先行动2:生物多样性治理体制机制”要求鼓励科研机构、企业、社会组织和公众参与生物多样性立法、管理和监督等决策过程。

因此,提升全民参与生物多样性保护的意识和水平,及时调查和评估政府、企业和公众等不同群体参与生物多样性保护知识、态度和实践情况,有助于精准落实“昆蒙框架”3030目标和我国生物多样性保护战略与行动计划相关优先行动。

为深入了解政府、企业及公众等社会主体的生物多样性保护知识、态度和实践(knowledge, attitude and practice,KAP)情况,生态环境部对外合作与交流中心与联合国开发计划署开发实施的全球环境基金中国国家公园体制机制创新项目(GEF C-PAR1,以下简称项目)在实施周期(2019—2025年)内,以三江源国家公园、大熊猫国家公园(四川部分)、浙江省仙居县为试点,面向项目各级管理机构、与生物多样性保护相关的金融和法律法规的决策者、项目实施的技术支持机构、保护地试点管理局、县乡级地方政府、媒体机构、地方社区/个人、民间社团组织/高校/科研组织和捐赠者等8类目标群体为调查对象,开展三次(项目启动后、项目中期、项目终期)全民参与生物多样性保护KAP调查。调查综合线上、线下问卷调研与实地访谈等方式,分别在2020年中、2021年底、2024年底开展,主要发现如下情况。

发现一:终期调查中目标群体KAP显著提升,其中知识提升最显著,其次为态度和日常行为。

总体来看,目标群体对生物多样性KAP情况均有显著提升。其中,对生物多样性的知识情况改善最明显,尤其对生物多样性保护的认知水平提升明显,平均得分率提升超过25%。

对生物多样性保护的态度提升次之,反映了目标群体对环境优先和国家公园建设的支持度显著提升,对生物多样性价值、所面临威胁和保护措施等方面的关注度、责任感和参与感更强。

对生物多样性实践的改善主要表现在参与意愿增强。自COP15以来,各级政府部门、项目管理机构、社会媒体等多方协作,相继出台了系列生物多样性保护政策,全面宣传我国生物多样性保护相关知识、保护地生物多样性保护进展与成效,推动全民生物多样性保护的自觉性和参与度显著提升。

发现二:目标群体对生物多样性基础知识的认知度已达90%,但也存在区域差异。

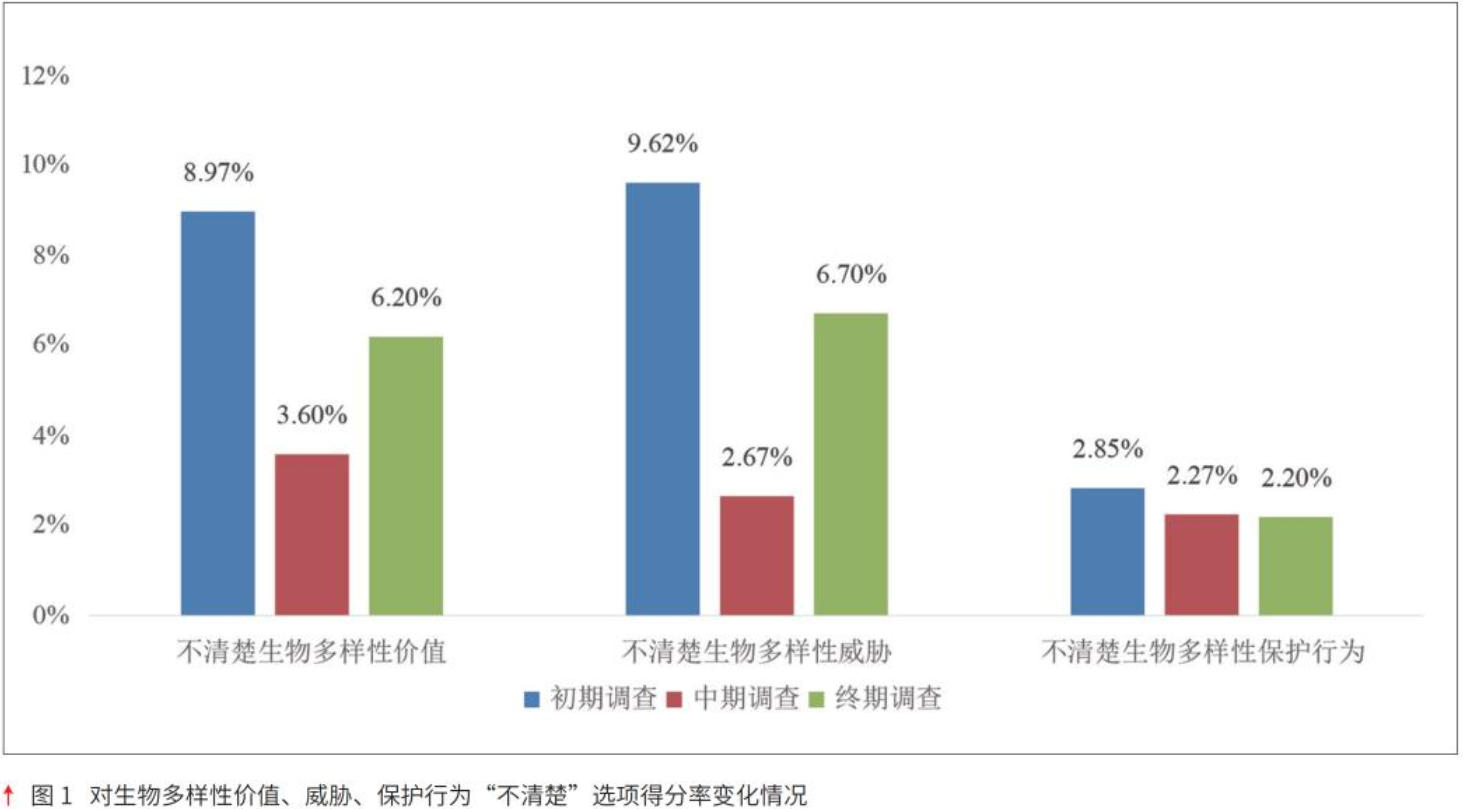

对生物多样性三层次、《生物多样性公约》等生物多样性基础知识选择“不清楚”选项的目标群体均实现同比下降(图1),对生物多样性基础知识的认知度超过90%,其中对国家公园价值的认知度高达96.8%。

在对生物多样性保护行为的认知方面,正确认知进一步增强,错误认知已基本得到纠正。从区域来看,三江源国家公园对生物多样性三层次的认知程度差异较大,其中对遗传资源认知最高,浙江省仙居县试点地区的认知程度较为均衡,大熊猫国家公园对生态系统认知程度相对较高。

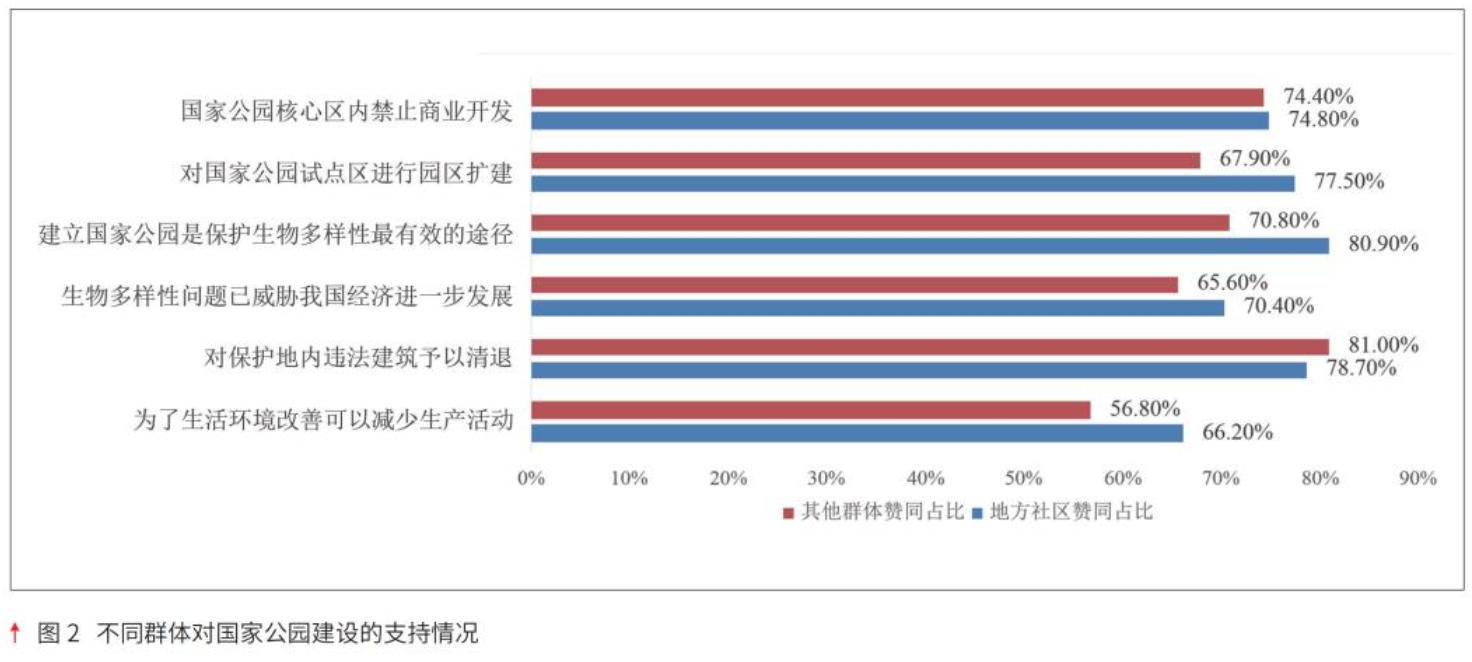

发现三:地方社区对国家公园建设的支持度始终维持在较高水平且持更积极的态度;女性群体支持度普遍高于男性。

与项目管理机构、决策者单位、地方政府、媒体等其他群体相比,地方社区在支持国家公园园区扩建、认同建立国家公园是保护生物多样性的最有效途径,以及为改善生活环境而减少生产活动等方面,得分率平均高出10%,对国家公园建设表现出更强烈的支持意愿(图2)。

这说明,近年来,通过广泛的宣贯及不断完善的政策优惠,地方社区居民愈加能感受到地方社会生活的发展水平高度依赖于国家公园建设和当地生物多样性与生态系统的改善,因此其对国家公园建设的支持度也明显高于其他群体,态度更积极。

从性别来看,终期调查中不同性别调查对象对国家公园建设的支持度出现反转,女性整体支持度略高于男性,且女性群体对国家公园建设的支持表现出更大的决心,这与项目实施过程中始终高度重视性别平等问题密不可分。

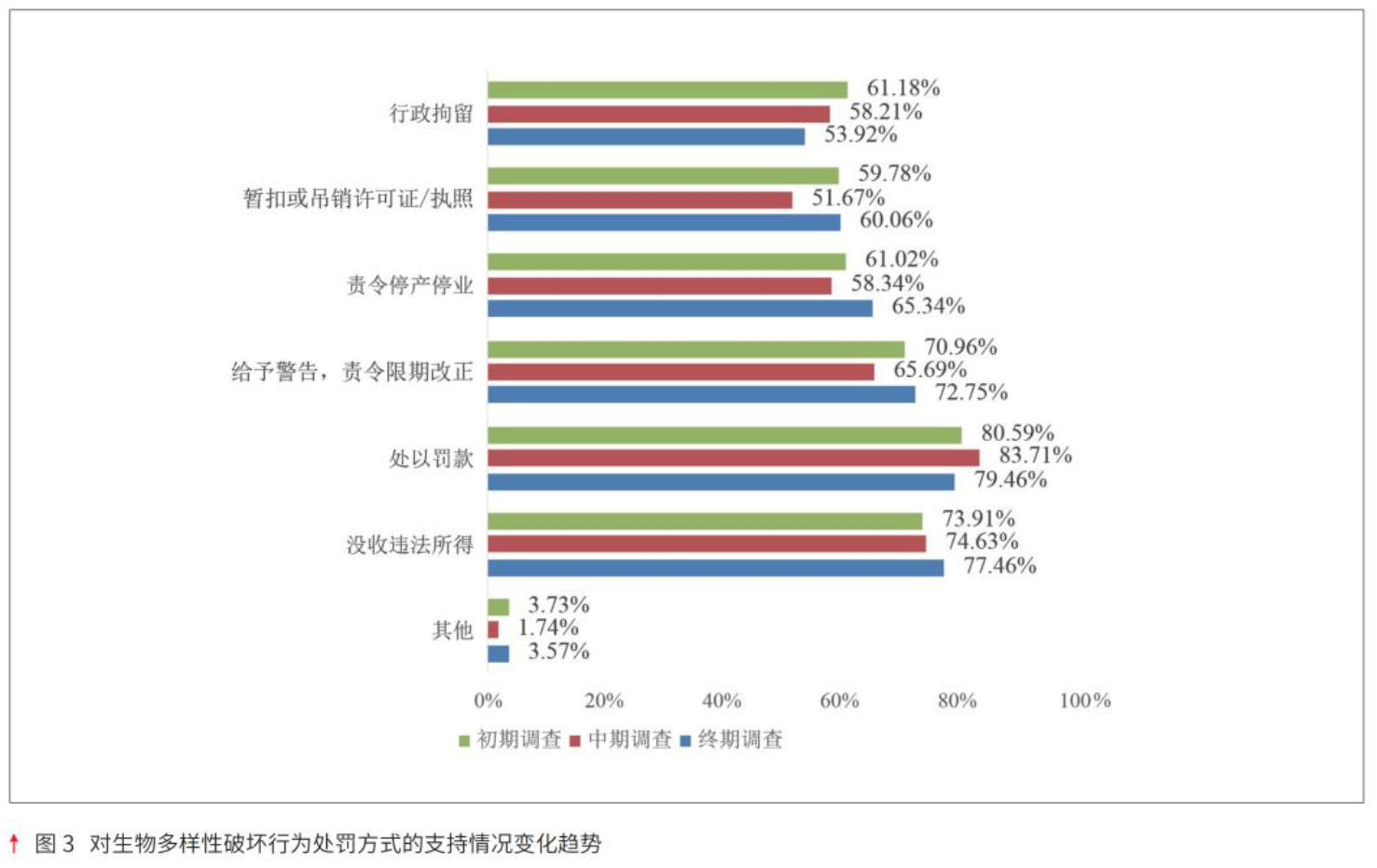

发现四:近八成的目标群体对生物多样性破坏行为的惩罚主张以财产罚、声誉罚为主,但对行为罚的主张呈上升趋势。

目标群体在破坏生物多样性行为的处罚方式选择方面,主张采取“处以罚款”“没收违法所得”等财产罚的比例持续保持高位,分别为79.46%、77.46%。主张“给予警告,责令限期改正”等声誉罚和“责令停产停业”“暂扣或者吊销许可证/执照”等行为性处罚的群体比例相对较低,终期调查较中期调查有所提升。主张采取“行政拘留”的群体占比为53.92%,终期调查较初期调查降低约7%(图3)。

上述变化反映出,国家公园建设过程中,随着普法宣传活动的推广和综合行政执法力度的加强,目标群体对保护生物多样性及其对生态环境的重视程度显著提升,对破坏生物多样性行为的容忍度降低,整体处罚态度趋于严格,但仍保持相对保守的处罚态度。

从区域来看,大熊猫国家公园所在区域对破坏生物多样性行为的处罚主张最为严格,而浙江省仙居县试点区域对破坏行为的处罚则相对宽容。

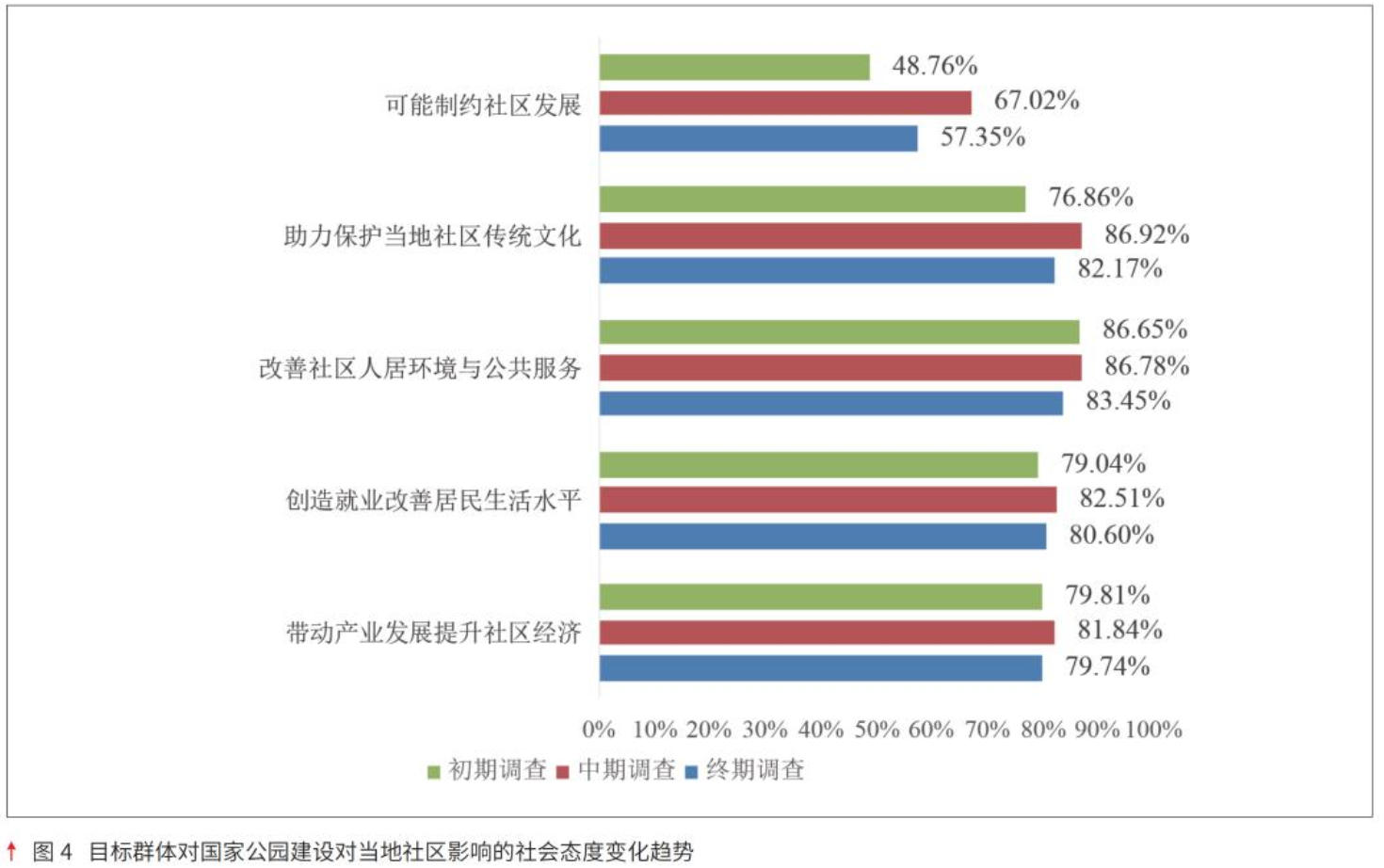

发现五:超过八成的目标群体普遍认同国家公园建设可助力社区发展,但仍有近六成的目标群体对国家公园建设制约社区发展持担忧态度。

目标群体对国家公园建设有助于社区发展的认同度均在80%左右,这一高度认同与国家公园建设过程中为社区居民带来的惠益密切相关。尽管近六成受访者对国家公园建设可能制约社区发展的担忧程度较高,但他们仍表现出较高的配合意愿,愿意为保障国家公园建设在自身生产生活方面做出相应调整,如减少生产活动、搬迁或改变传统生计方式等,且支持度占比持续提升(图4)。

发现六:作为了解生物多样性的主要渠道,互联网影响力持续增强,电视重要性逐渐减弱。

调查显示,公众了解生物多样性的主要渠道前三类为互联网、电视及报刊,分别占72.18%、51.21%、33.81%。由此可见,互联网和电视仍是当前公众获取生物多样性知识的主要途径。

与此同时,传统媒体平台的影响力呈逐渐下降趋势,新媒体和现场参观体验的影响力逐渐增强,反映出随着科技进步和社会发展,公众更倾向于通过新媒体和现场参观体验等方式了解生物多样性和国家公园体制试点相关知识。

未来建议

生物多样性保护是一项任重道远且复杂的系统性工程,需要全社会共同参与。2024年1月,生态环境部发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030年)》明确提出“统筹推进、全民参与”的基本原则,并将“构筑生物多样性保护社会行动体系”作为一项重要战略任务。结合全球环境基金中国国家公园体制机制创新项目开展的KAP调查结果,提出如下建议。

一是发挥政府主导作用,持续完善国家公园与生物多样性保护相关的政策法规体系、地方标准与实施细则,确保国家公园与生物多样性保护的各项活动都有法可依。

二是搭建政府管理部门、科研机构、社区、企业等多方参与平台,鼓励科研机构、企业、社会组织和公众共同参与生物多样性与国家公园立法、管理、监督等决策过程。

三是加强生物多样性科学知识、法规政策、典型实践等宣传教育,建立健全全覆盖、多层次、多元化的生物多样性宣传科普体系,强化应对气候变化与生物多样性保护关联性科普,提升全社会生物多样性保护意识。

四是根据不同区域、不同类型(年龄、性别等)人群,开展差异化的生物多样性保护与宣传行动,全方位讲好生物多样性保护的中国故事,提升全民对生物多样性保护与可持续发展的支持与认同。

五是培育全社会生物多样性友好型消费和生活方式,如开展垃圾分类处理、拒绝食用野生动物及其制品等,针对生物多样性破坏行为完善监督、举报与诉讼机制,使保护生物多样性逐渐成为公民自觉行动。

六是加大互联网与新媒体平台推广力度,探索建立高效协同传播机制,创新生物多样性保护宣传模式,推动知识、信息、交流和成果共享。

本文为全球环境基金中国国家公园体制机制创新项目(GEF C-PAR1)的研究成果之一

作者丨刘蕾、黄金丽、王爱华,生态环境部对外合作与交流中心;杨时惠,责扬天下(北京)管理顾问有限公司

编辑丨李思楚

来源丨《可持续发展经济导刊》2025年7月刊

原文标题丨《生物多样性全民参与:从认知提升到实践转型——基于GEF中国国家公园体制机制创新项目的调查发现》

返回顶部

返回顶部